- · 《世界社会主义研究》投[04/09]

- · 《世界社会主义研究》期[04/09]

- · 世界社会主义研究版面费[04/09]

狄霞晨 | 欧、美汉学何以发现不同的“文学上海

作者:网站采编关键词:

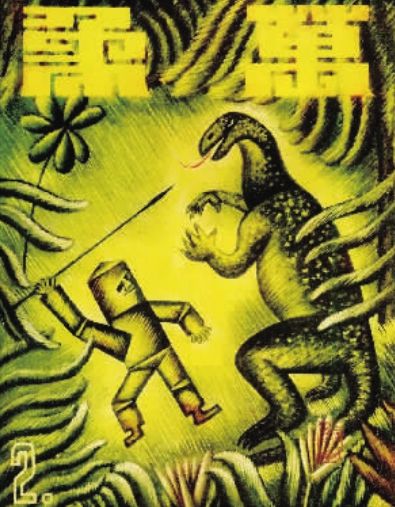

摘要:责任编辑:杨逸淇 张光宇绘《万象》(第2期)1934年6月封面 1930年3月,中国左翼作家联盟(简称“左联”)在上海成立。实际上,左联与现代派不仅活跃于同一时空中,在人员构成、文

责任编辑:杨逸淇

张光宇绘《万象》(第2期)1934年6月封面

1930年3月,中国左翼作家联盟(简称“左联”)在上海成立。实际上,左联与现代派不仅活跃于同一时空中,在人员构成、文艺风格方面也颇有交集。左联成立于北四川路的中华艺术大学,主要活动于今四川北路多伦路一带;而戴望舒、施蛰存等任编辑的水沫书店即坐落于不远处的北四川路公益坊(今四川北路989号)。1928年,左翼文化领导人冯雪峰成为水沫书店的座上宾,引领他们接触日本左翼文学,书店出版了丁玲、胡也频、柔石等左翼作家的小说,戴望舒、杜衡也在冯雪峰的介绍下参加左联成立大会并成为第一批会员。30年代以后左翼文人与现代派渐行渐远,楼适夷、钱杏邨等人以“新感觉主义”讥评施蛰存,现代派小说家遂被目之为“新感觉派”。然而楼适夷创作于1931年的都市小说《上海狂舞曲》亦有明显的现代派风格。茅盾小说《子夜》也有类似表现。如果将新感觉主义视为一种书写现代城市的新型表现手法,也就不必感到困惑了。

在美国,《子夜》研究却一度受到意识形态的干扰,起步较晚,评价亦偏低:作为美国《子夜》研究的先驱,夏志清在《中国现代小说史》(1961)中对其炮火大开,视《子夜》为“失败之作”,有意抬高《蚀》《虹》等茅盾早期小说的地位,这一态度对美国学界影响深远。

欧洲汉学家所拥有的古典汉学传统、深厚的诗歌与艺术积淀促使他们将中国现代派小说、诗歌及艺术纳入世界现代主义视野中整体考察;20世纪亲历城市化浪潮的美国汉学家则热衷于从现代都市文化角度切入中国现代派小说研究,既是一种钟情上海的集体怀旧,也是一种推己及人的文化比照。欧、美学界不断推陈出新的研究显示了这一主题的世界性意义。

茅盾代表作《子夜》是最负盛名的左翼都市小说,充满对资本主义世界的讽刺,欧、美汉学界对其态度却大相径庭。欧洲汉学界对《子夜》的研究蔚为大观,大部分汉学家都高度认可《子夜》。在苏联汉学家索罗金(Vladislav )眼中,《子夜》拥有独特的艺术魅力,茅盾运用现实主义大师的艺术手法创作了中国社会生活的巨幅画卷。捷克斯洛伐克汉学家普实克(Jaroslav Prusek)认为《子夜》完全不亚于欧洲一流文学。在他看来,《子夜》运用欧洲古典现实主义小说的写作方法,注重内心独白的形象化、追求客观性、描写能力非凡、细节生动、语言丰富,可与托尔斯泰作品相媲美。《子夜》在德语及法语世界亦广受青睐,被视为研究中国现代革命思想的重要文本。德国汉学家顾彬(Wolfgang Kubin)首肯《子夜》为“迄今为止没有丧失它的意义和影响的第一部杰出的中国现代小说”,法国汉学家米歇尔·鲁阿(Michelle Loi)亦称赞《子夜》具有雄浑的风格和强劲的真实性,获得了巨大的成功,值得中国人自豪。

“普夏之争”在欧、美汉学界激荡出朵朵浪花。在普实克的刺激下,夏志清对中国左翼文学的态度有所改观;普实克亦在其研究中淡化政治标准,在抒情与史诗之间耕耘。1970年代后中美关系改善,美国茅盾研究亦逐渐增多,但多关注其早期小说,有意无意回避《子夜》。1990年代以来,美国汉学界对《子夜》的态度有所改观,侧重从城市文化角度来解读,结合心理、现代性、女性等理论发掘其深层价值。新世纪中,欧洲汉学家逐渐将《子夜》人类学化,视其为研究上海乃至中国都市现代化的重要文本。《子夜》在欧、美汉学界从最初主要用于观察中国革命的“政治小说”逐渐演变为研究中国城市现代化的“民族志”,这一变化折射出背后更为深层的力量转移:政治因素的淡化、共性的寻找以及对现代中国兴趣的日渐增长。

从都市现代派到都市蒙太奇

中国现代派小说家善于书写城市光鲜亮丽的表面及现代化、城市化给中国人带来的改变,左翼都市作家则擅长揭露殖民主义、帝国主义带来的怪诞感与危机感。他们在认知上的差异恰恰反映了以外来移民为主的上海居民的异质性以及在身份认同方面的混杂性。如学者刘建辉所言:“以旧上海县城为中心的拥有700余年历史的传统空间与以租界为中心的仅有100多年历史的近代空间将上海分割为两个性质完全不同的区域。……上海在城市空间、文化上形成了杂糅性,促使其出现了激进的‘魔性',以至于被冠以‘魔都'之名。”上海文化具有江南底蕴与世界眼光、地方意识与国家情怀、务实态度与求新精神兼备的特征,左翼都市小说与现代派小说因而得以在保留各自特色的情况下在同一时期的上海并存。

文章来源:《世界社会主义研究》 网址: http://www.sjshzyyj.cn/zonghexinwen/2022/0712/903.html